ANDAR CON PASO FIRME FUE CLAVE para la cotidianidad del imperio, conforme se movían el poder y los productos de un lugar a otro. Los imperios, sin importar su tamaño y alcance, no atraviesan el territorio de una sola zancada sino paso a paso y por senderos traicioneros.

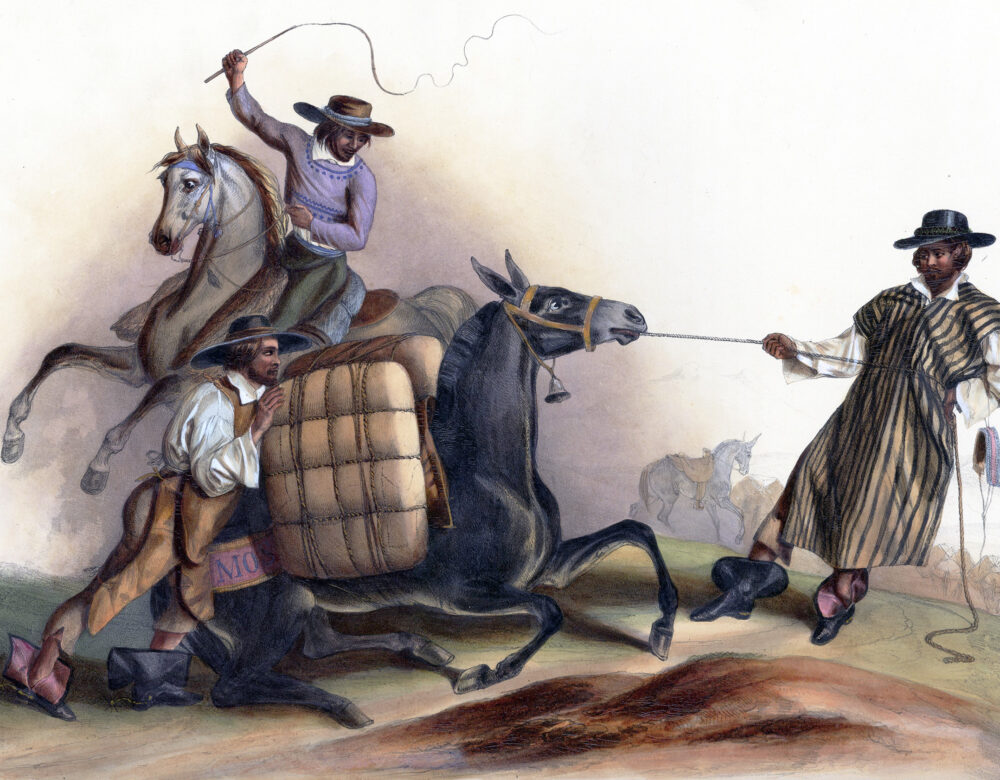

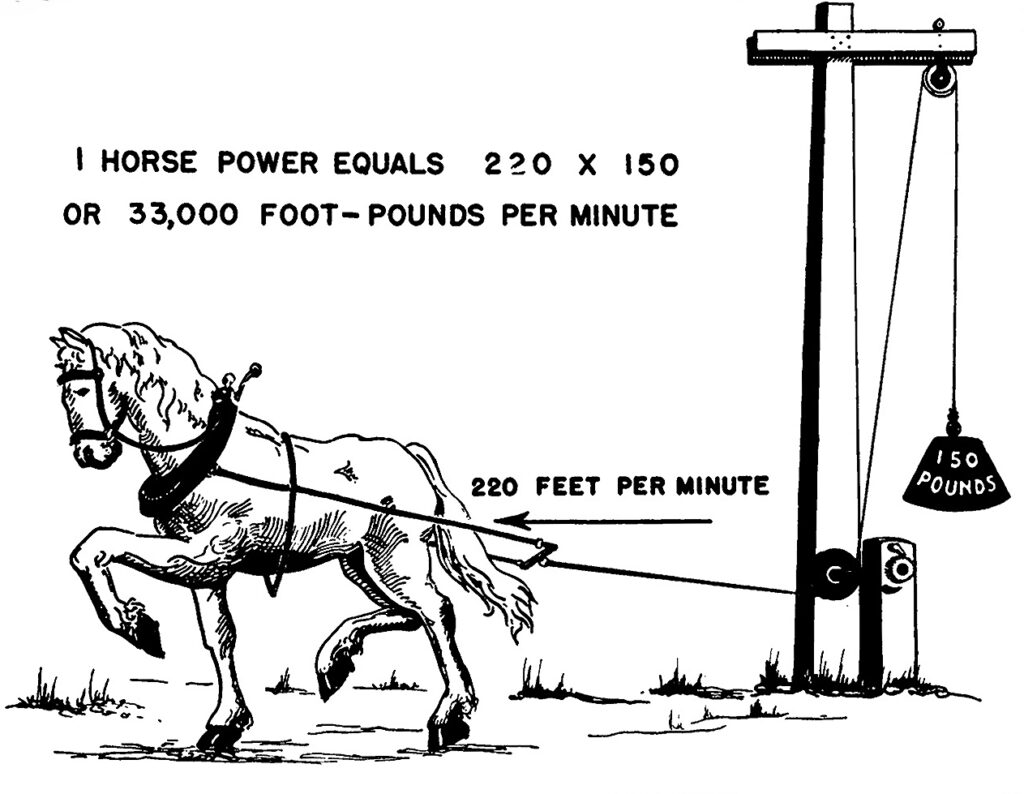

El conquistador a lomo de caballo ofrece una imagen de cómo el colonialismo se movió a lo largo y ancho de las Américas, pero ni el caballo ni el conquistador tuvieron la destreza suficiente para escalar cordilleras o navegar hileras de plantaciones; al menos no con tanta habilidad como las mulas y sus guías negros e indígenas. Los caballos ofrecen velocidad, estatus social y, ocasionalmente, coraje. Sin embargo, sus zancadas son muy largas e inconsistentes para cargar grandes pesos en condiciones extremas. Para ello, los imperios necesitaban mulas.

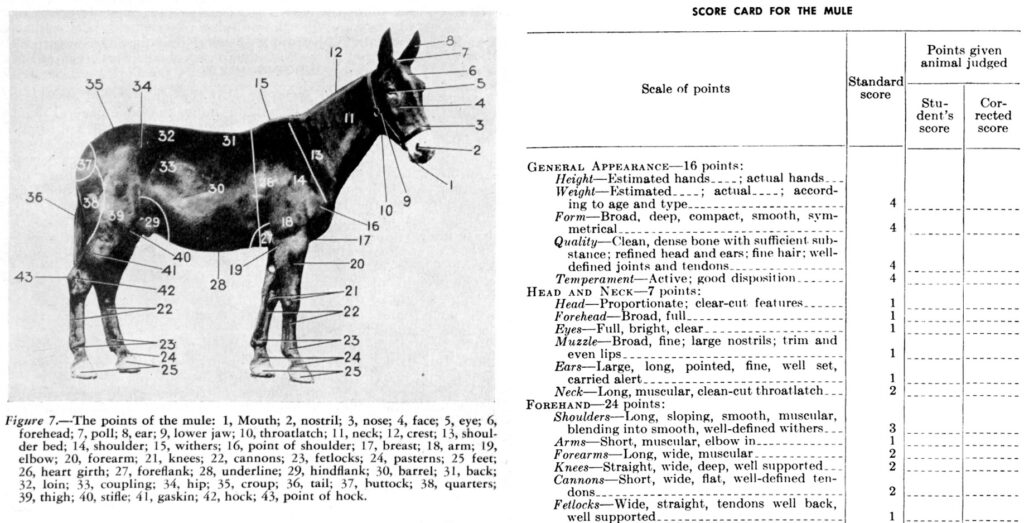

La mula es un híbrido: la cría de un burro (Equus asinus africanus) y una yegua (Equus caballus). Aquí, el sexo importa: debido al vientre más pequeño de la burra, su cría con un caballo produce un equino genéticamente idéntico pero más pequeño llamado burdégano (conocido como mula roma en partes de Latinoamérica). Las cerca de 160 razas de mulas que hay hoy en día en todo el mundo son resultado de la respuesta a esta distinción sexual y al comercio global.

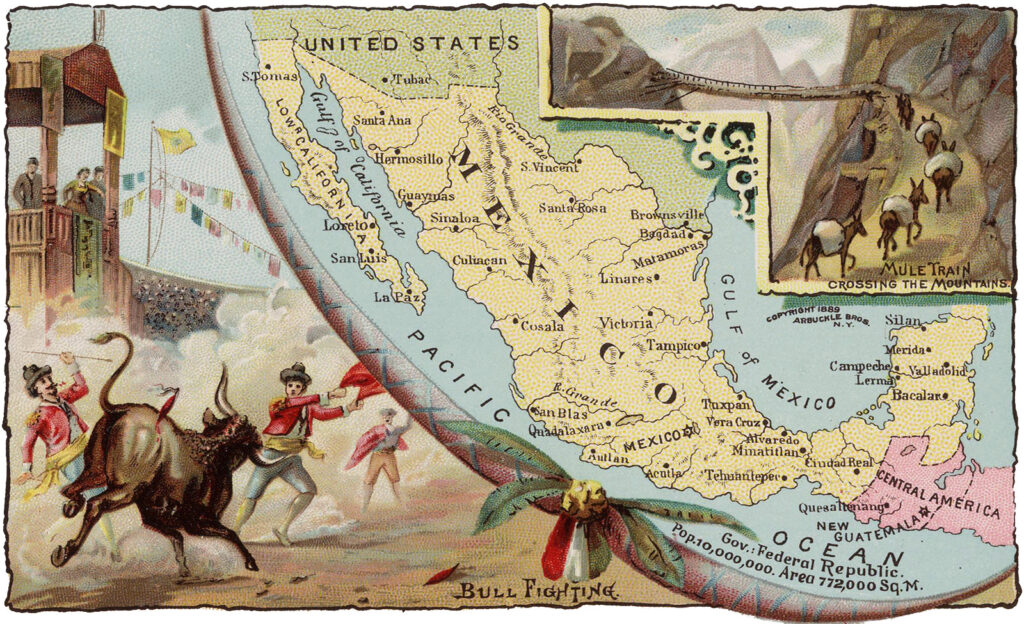

Desde sus debatidos orígenes en Turquía, Egipto o Etiopía hace miles de años, las mulas han acompañado a muchas y variadas comunidades y culturas. Aparecen muy temprano en el Antiguo Testamento, así como también en tumbas egipcias junto a faraones. Atravesaron los Alpes con Aníbal y sus famosos elefantes, y cruzaron el Atlántico con los conquistadores Cristóbal Colón y Hernán Cortés, quienes las convirtieron en motores del imperio, especialmente en México.

Los imperios español y portugués viajaron a través de las Américas en mulas. En Europa, los iberos dominaban la cultura mulera. Domesticaban y cruzaban a sus burros y mulas en las tierras altas semiáridas de los Pirineos, en un estilo de crianza que se adaptó bien a las altas planicies y montañas de México, América del Sur y el Oeste estadounidense.

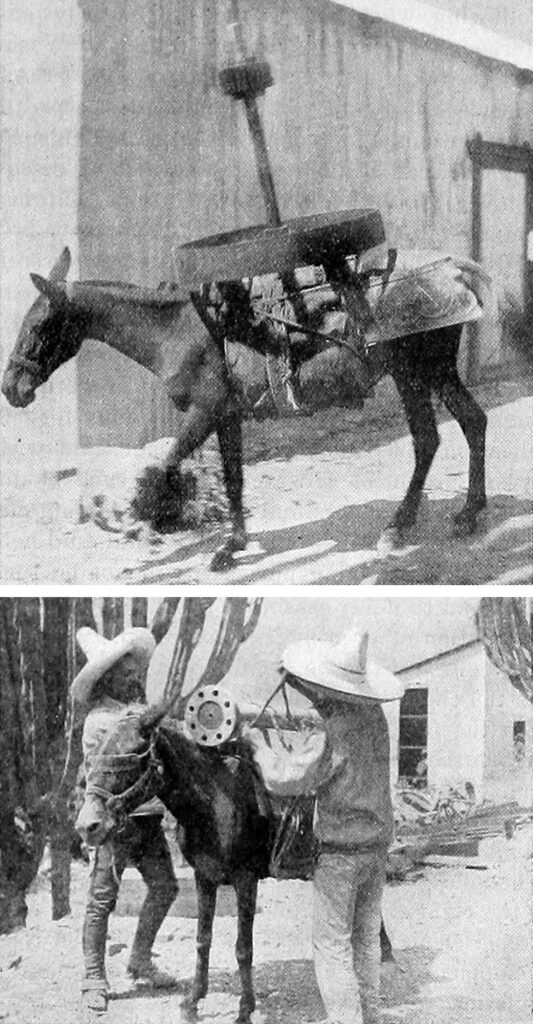

Estos animales fueron diseñados para sobrevivir terrenos y tareas retadoras. La visión, tamaño de patas, estabilidad y audición de las mulas las hace mejores animales de trabajo que los caballos y los bueyes. Su paso regular también las hace más fáciles de montar. La gente que trabaja con ellas tiende a coincidir en que “las mulas poseen la sobriedad, paciencia, resistencia y paso firme del burro, así como el vigor, la fuerza y el coraje del caballo”. Además, tienen piel y cascos más duros que los caballos, y en promedio pueden cargar 5% más de su peso corporal. Sus cascos están mejor equipados que los de los bueyes para cruzar pastos de praderas y pueden soportar mejor el impacto y abrasión de terrenos rocosos y pedregosos, así como la incertidumbre de caminos lluviosos o cubiertos de nieve.

Los angloparlantes usualmente se refieren a los cuidadores y conductores de las mulas como muleteers. En las Américas, se les conoce por muchos otros nombres: los latinoamericanos los denominan arrieros en español y arrieiros en portugués. Y por varios nombres indígenas: dos ejemplos son oztomeca pixqui en Nahuatl y apiri en Quechua. Aun así, mulero o arriero no se traducen de la misma manera ni correctamente entre culturas y regiones indígenas. Globalmente e históricamente, la mayoría de las mulas responden al llamado de los arrieros. Para 2021, más de la mitad de las mulas del mundo vivían en la América de habla hispana, y un tercio de ellas en México; lo anterior tiene todo que ver con el imperio español, la esclavitud y el capitalismo racial.

La historiadora Elinor Melville relata cómo una “plaga de ovejas” devastó ecosistemas en Nueva España tras su reproducción rápida y descontrolada. Pero mientras que la oveja demostró ser un arma accidental de conquista, las mulas fueron herramientas calculadas. A diferencia de la mayoría de ganado, las mulas no pueden reproducirse. En cambio, el cruce de mulas aumentó a la par con la expansión ibérica de minas y plantaciones coloniales, así como con los trabajadores racializados que manejaban a estos animales para el imperio (luego, esos trabajadores usaron las mulas para expulsarlo).

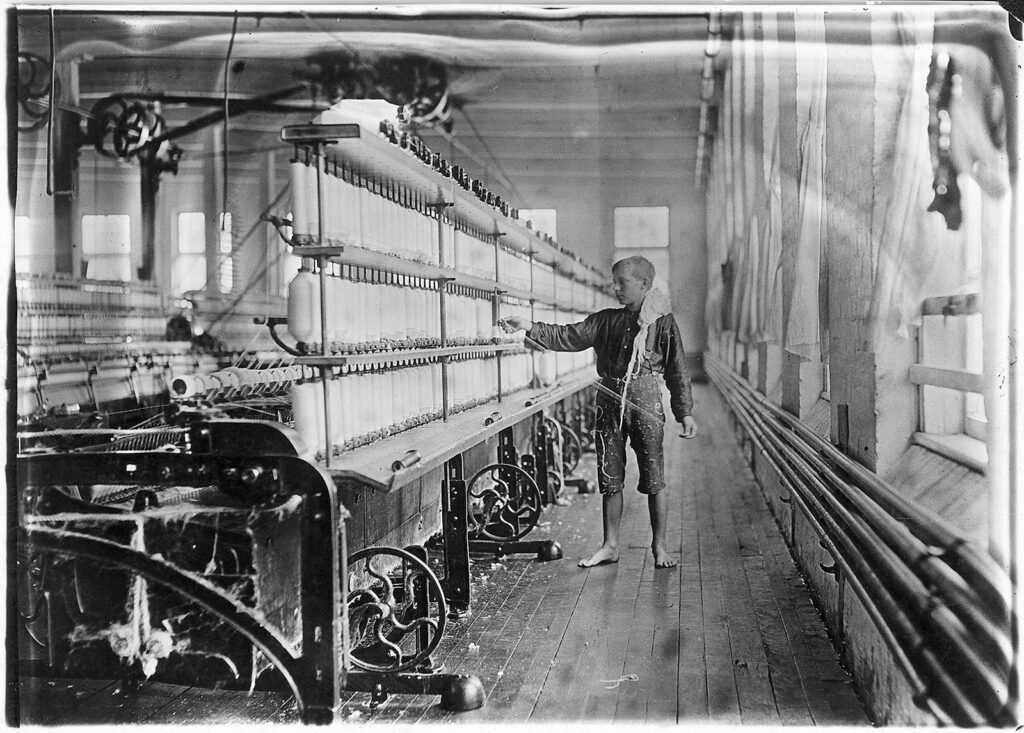

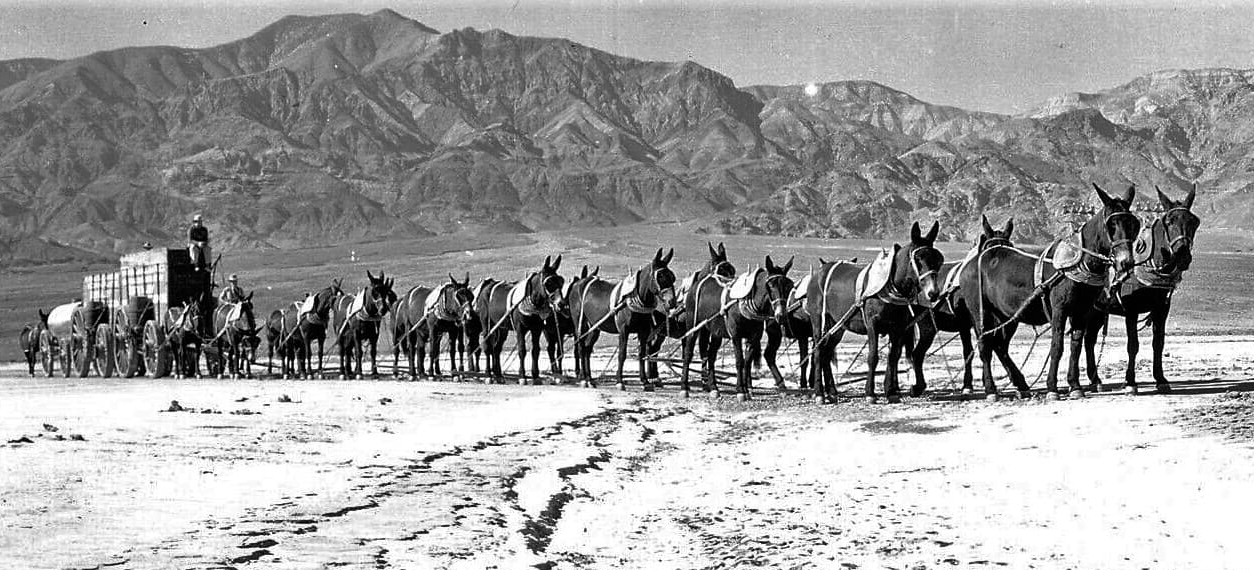

Los misioneros jesuitas, grandes terratenientes e importantes inversionistas en el comercio de esclavos llevaron las prácticas de cría a nuevos niveles a través de los arrieros que cruzaban y trabajaban su ganado y que, en su mayoría, eran indígenas y negros. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los jesuitas criaron mulas para plantaciones y minas desde México hasta Argentina. La extracción colonial impulsó la variación en las mulas tanto como lo hizo el paisaje: las minas produjeron mulas mineras y las plantaciones mulas de plantación. Los jesuitas adaptaron sus haciendas al norte de Ciudad de México para criarlas para plantaciones de azúcar en Morelos. En las áreas secas de Zacatecas y Durango, las cruzaron para minas de plata. En Brasil, donde los portugueses en el siglo XVIII establecieron una cultura de las mulas alrededor de la minería de oro, trenes de estos animales criados por jesuitas y llamados tropas cargaban oro al sur de Río de Janeiro. Incluso más al sur, en Río de la Plata, los jesuitas producían mulas en las praderas semiáridas de Argentina para enviarlas a las minas de plata en Bolivia y Perú.

Si la ganadería jesuita formó a las mulas de Latinoamérica, el ambiente diverso de la región hizo a los arrieros. Oficiales del siglo XVI en México fueron testigos de una “clase genuina de muleros indios” para liderar a estos equipos de animales. No era suficiente con saber cómo arrear de 20 a 200 animales. Los arrieros eran producto de largos procesos de aprendizaje con hombres rudos y una tierra aún más agreste, incluyendo una educación en ecosistemas locales y en cómo estos microclimas van cambiando a medida que se suben montañas o se baja a valles. Amarrar la carga de manera segura a mulas que van trepando cordilleras y bosques densos no era una tarea fácil. Para prevenir lesiones y ajustes constantes, empacar las mulas apropiadamente era una “muestra de destreza superior” que requería “buen juicio y mucha práctica”. Los arrieros también tenían habilidades de veterinarios, herreros y recolectores. Conocían los paisajes más navegables y nutritivos y cómo curar la mordida de una serpiente o una herida profunda.

Un testigo de la década de 1850 describió cómo los arrieros recordaban “caminos secretos entre los árboles” para regresar a casa. Otro observador entendía la arriería como una “ocupación única” que involucraba un “relacionamiento completo con la región montañosa, los sitios de acampada, las zonas de pastoreo, [y] el estado de los caminos y arroyos”. Testificaban cómo los arrieros “dependen completamente del pasto para alimentar a sus animales en la ruta, excepto durante el punto máximo de la temporada seca”. Cuando la tierra no podía proveer para sus mulas, los arrieros dependían de comunidades que cultivaban maíz y designaban a algunas para transportar esto en vez de otra carga. Estos personajes eran el pegante entre plantaciones y puertos, con comunidades más remotas. Ayudaron a transformar paisajes poco poblados en sociedades coloniales vivas y palpitantes. Se convirtieron en “canales a través de los cuales fluían noticias y rumores en áreas rurales”, lo cual ayudó a reclutar insurgentes para movilizarse en contra de los españoles. Sin embargo, así como Paul Revere durante la Revolución Estadounidense, los arrieros hicieron más que sonar una alarma. Sirvieron como oficiales de inteligencia y militares en la resistencia al imperio.